○文書の左横書き実施要領

1 趣旨

文書の左横書きの実施については、文書の左横書きの実施に関する訓令(昭和35年八郎潟町訓令第2号。以下「訓令」という。)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

2 文書の書き方

文書は、起案、浄書ともに左横書きとする。ただし、訓令第2条の各号に掲げるものについては、起案、浄書ともに縦書きとする。なお、文書の書き方及び書式例は別に定める。

3 諸用紙の用い方

(1) 用紙は、別に規格の定めがある場合及び特に他の規格による用紙を必要とする場合を除いて、日本標準規格によるB列5号(182ミリメートル×257ミリメートル)又はB列4号(257ミリメートル×364ミリメートル)の用紙を用い、原則として、B列5号用紙は縦長に、B列4号用紙は横長にして用いる。この場合、B列4号用紙は2つ折り又は3つ折り込みとする。

(2) 起案用紙及びけい紙は、別に定める。

4 文書のとじ方

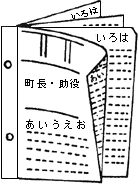

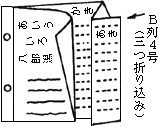

文書は、原則として左とじとする。(第1図参照)ただし、特別の場合の文書のとじ方は、次の例による。

(1) B列5号用紙を横長に、B列4号を縦長に用いた場合は、上とじとする。(第2図参照)

|

|

第1図 | 第2図 |

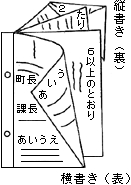

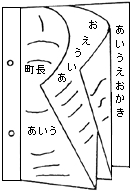

(2) 左横書きと縦書き文書をとじる場合は、縦書き文書を裏とじ(背中合せ)とする。(第3図参照)ただし、左に余白のある1枚の縦書き文書をとじる場合は、そのまま縦書き文書の左をとじる。(第4図参照)

(3) 縦書き文書のみをとじるときは、右とじとする。

|

|

第3図 | 第4図 |

5 経過措置

(1) 現在使用中の縦書きに印刷された起案用紙およびけい紙は、手持残量のある間は、縦書きの認められている起案、浄書等に使用するものとする。

(2) 現在使用中の縦書きに印刷された簿冊類で横書きに用いることのできるものは、手持残量のある間左横書きに使用するものとする。

6 準備期間中に行なうべき事項

12月10日から12月28日までを準備期間とし、次の事項を準備する。

(1) 条例、規則、訓令、告示、公告等で、様式が縦書きに定められているものを、左横書きに改める。

(2) 現在使用中の縦打ちタイプライターを横打ちに改造する。

(3) 左横書きに適するようゴム印等を改刻し、また諸用紙の発注を行なう。ただし、公印は現在のまま使用する。

左横書き文書の書き方

1 文書の書き方

左横書きにおける文書の用語、用字、文体等については、縦書きの場合と同様である。ただし、縦書きと異なる点は、次のとおりである。

(1) ふりがなのつけ方

漢字にふりがなをつけるときは、その字の上につける。

(2) 「下記のとおり」「次の理由により」などの下に書く「記」「理由」などは中央に書く。

(3) 左横書き文中に法令等を引用する場合は、横書きとしてさしつかえない。

(4) 数字

アラビヤ数字は「イ」に掲げるような場合を除いて、アラビヤ数字を用いる。

(ア) 数字のけたのくぎり方は、3位くぎりとし、くぎりには「,」を用いる。ただし、年号(1960年)、文書番号(秋発文第1265号)、電話番号(秋田5521)など特別なものは、くぎりをつけない。

(イ) 数字の書き方

1桁、2桁は1字分に、3桁、4桁は2字分に書くものとする。

(ウ) 小数、分数および帯分数の書き方

次の例による。

小数 0.123

分数  または2分の1(

または2分の1( は使わない)

は使わない)

帯分数  (

( は使わない)

は使わない)

(エ) 日付、時刻および時間の書き方

次の例による。

区分 | 日付 | 時刻 | 時間 |

普通の場合 | 昭和36年1月1日 | 午前8時30分 | 8時間30分 |

省略する場合 | 昭和36年1月1日 |

|

|

(オ) 4半期の書き方

第1・4半期 第2・4半期 第3・4半期 第4・4半期

(5) 漢数字

区分 | 例 |

固有名詞 | 四国、九州、二重橋、一日市 |

概数を示す語 | 二、三日 四、五人 数十日 |

数量的な感じのうすい語 | 一般、一部分、四分五裂 |

慣用的な語(「ひとつ」「ふたつ」などと読む場合) | 一休み、二言目、二日続き、三月、四つ切 |

単位として用いる語(百、千は「300」「5,000」と書くことを通例とする。) | 10万、1,500億 |

その他特に漢数の使用を決められているもの | 会計文書等の金額の表示 |

(6) 符号(省略)

ア くぎり符号

イ くりかえし符号

ウ 見出し符号

エ その他

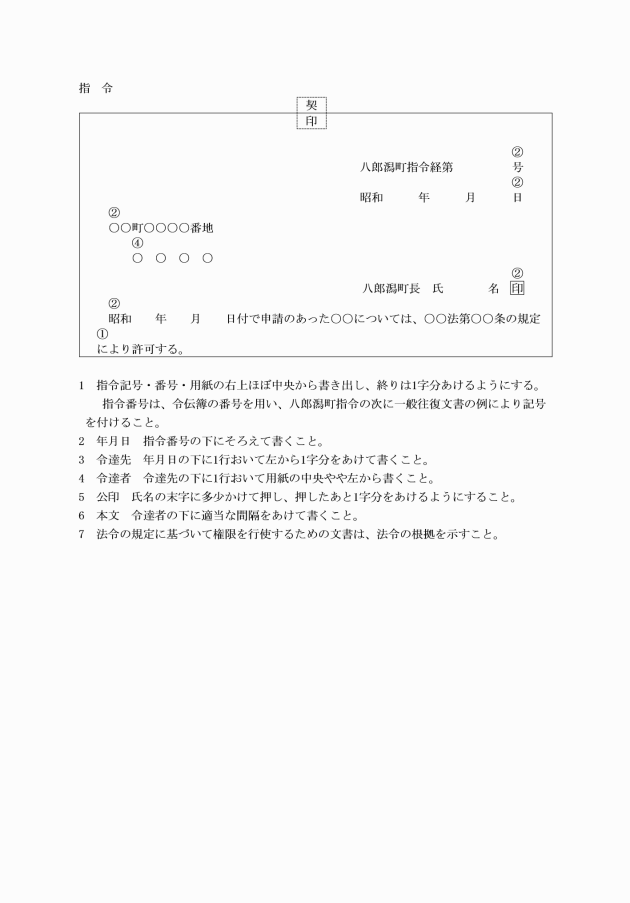

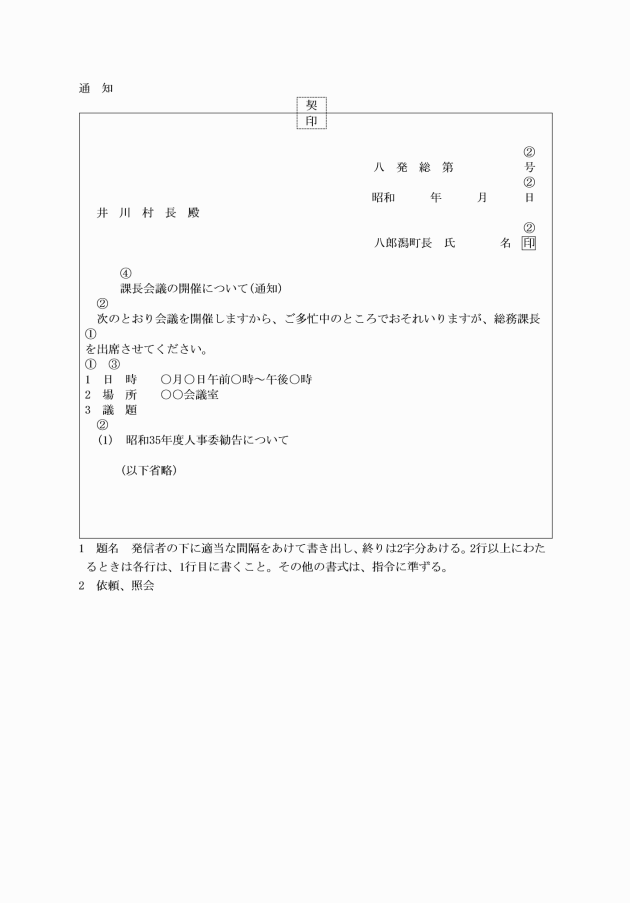

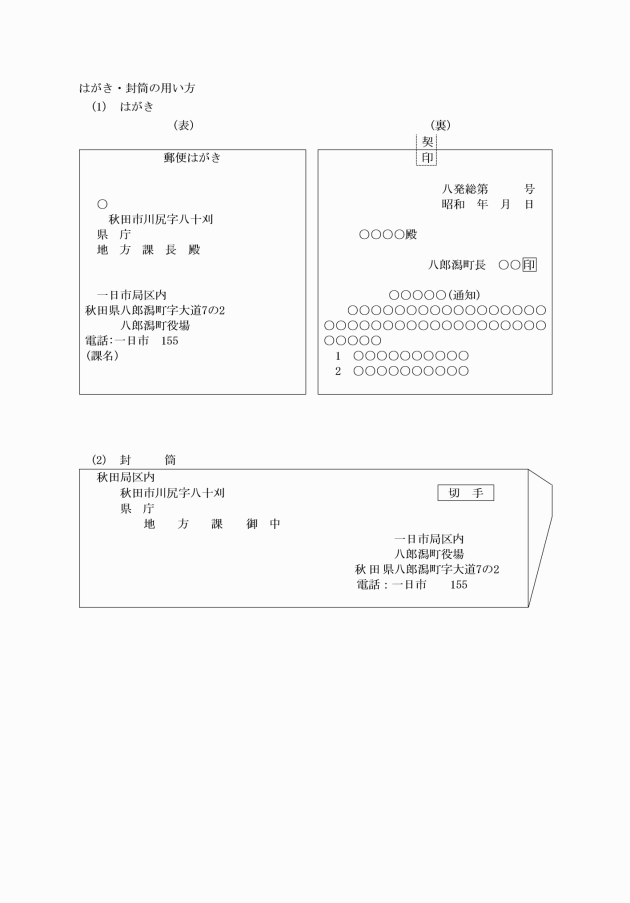

2 左横書き文書の書式

左横書き実施に伴う文書の書式は、次に掲げる書式例による。なお、この書式例は、いずれも書式の原則的なあり方を示すとともに、横書き文書の体裁を整える1つの例として、その標準を示したものである。

注

1 書式例中の○印の中の数字は、初字の位置および末字の位置を示すものである。

2 契印を押す場合は、用紙の上、中央に押す。