○八郎潟町文書管理規程

令和5年11月20日

規程第2号

八郎潟町文書管理規程(平成10年八郎潟町規程第2号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、町が保有する情報は町民の財産であるという基本的認識のもと、文書等の管理責任を明確にし、その管理に関する基本的事項を定めることにより、文書の適切な保存及び利用等を図ることで町政の効率的運営に資するとともに、本町の行政活動について町民に対して説明する責任が全うされるようにすることを目的とする。

(定義)

第2条 この規定において「文書」とは、職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、電磁的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をいう。

(文書管理の基本)

第3条 文書は、事務能率の向上に役立つよう正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにしておくとともに、町民の利用に役立つよう適切に管理しなければならない。

(総務課長の職務)

第4条 総務課長は、文書の管理がこの規程に従って適正かつ円滑に行われるよう指導するとともに、必要があると認めるときは、各課等(以下「課」という。)における文書の管理の実態を調査し、又は文書の管理に関し課長に対し報告を求め、若しくは改善のための指示を行うことができる。

(課長の職務)

第5条 課長は、課における文書の管理が適正かつ円滑に行われるよう留意し、所属職員を指導しなければならない。

(文書取扱責任者及び文書取扱者)

第6条 課長の文書事務を補佐するため、課に文書取扱責任者を置き、必要に応じて文書取扱者を置くことができる。

2 文書取扱責任者は、主席課長補佐又は課長補佐のうちから課長が命ずる。ただし、主席課長補佐又は課長補佐を置かない課にあっては、係長のうちから命ずることができる。又、文書取扱者は課の職員のうちから課長が命ずる。

3 課長は、文書取扱責任者及び文書取扱者を命じたときは、直ちにその職及び氏名を総務課長に通知しなければならない。

4 文書取扱責任者は、課長の命を受け、課内における次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書の審査に関すること。

(2) 文書の整理、編集及び保管に関すること。

(3) 文書の引継ぎ及び軽易文書の廃棄に関すること。

(4) 行政手続及び情報公開に関すること。

(5) ファイリングシステムの維持管理に関すること。

5 文書取扱者は、文書取扱責任者の事務を補佐する。

(文書取扱いの原則)

第7条 文書の取扱いは、責任を明らかにして確実かつ迅速に行い、汚損又は紛失しないように注意しなければならない。

2 文書は、課長以上の職にある者の指示又は承認がなければ、これをみだりに他人に示し、又はその写しを与えてはならない。

3 秘密文書は、特に細心の注意を払って取扱い、部外者又は当事者以外の目に触れる場所に放置してはならない。

(事案処理の原則)

第8条 事案の処理は、文書によるものとする。ただし、課長が文書により処理することが適当でないと認めるときは、電話その他適宜の方法によって処理することができる。この場合においてその処理状況を明らかにしておかなければならない。

(文書作成の原則)

第9条 文書の作成にあたっては、常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)及び外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)により、平易、簡潔かつ明瞭に表現するよう努めなければならない。

(文書の収受番号及び発送番号)

第10条 文書には、次の各号に掲げるところにより記号及び番号を付さなければならない。

(2) 前号で定める文書の番号は、会計年度による一連番号とする。この場合において事案が完結するまでは、収受、発送を通じて同一番号を用い、又事案が2年度以上にわたるものについては、次年度以降も最初の会計年度の記号及び番号を用いるものとする。

(3) 発送する文書には、町及び課の頭文字1字の文字からなる記号を付し、収受文書に基づき発する文書には「収」、町が自発的にその意思を決定して発するものには「発」の記号を付さなければならない。

2 議案、条例、規則、訓令、告示、公告及び令達の番号は、前項の規定にかかわらず、暦年による一連番号とする。

3 軽易な文書は、第1項の規定にかかわらず記号及び番号を省略することができる。

第2章 文書の収受、配付及び回覧

(文書の収受、配付及び回覧)

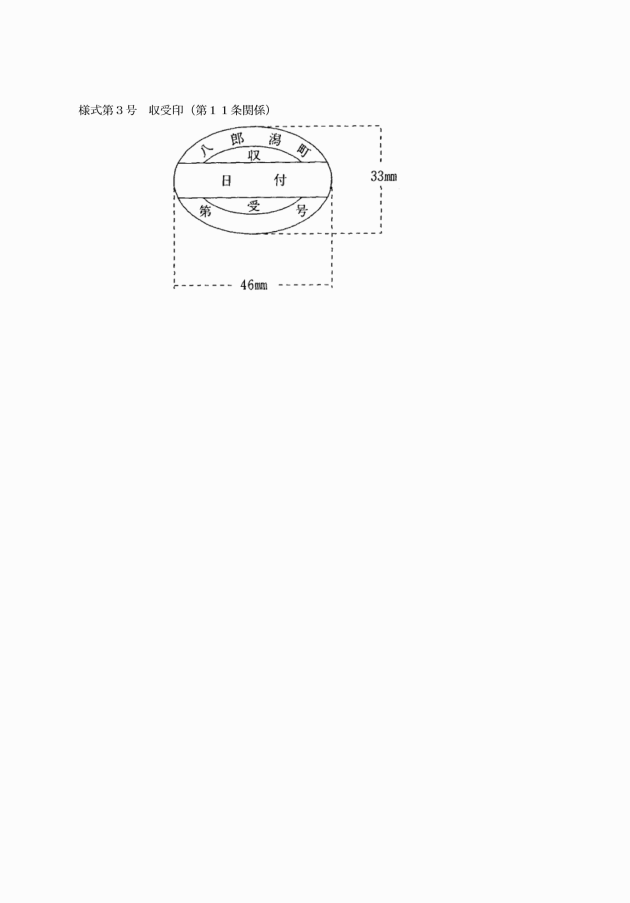

第11条 役場に到達した文書及び物品は、総務課において収受し、次の各号に定めるところにより処理するものとする。ただし、役場で収受すべきでないものがあるときは、総務課長は、返却、転送その他必要な措置をとらなければならない。

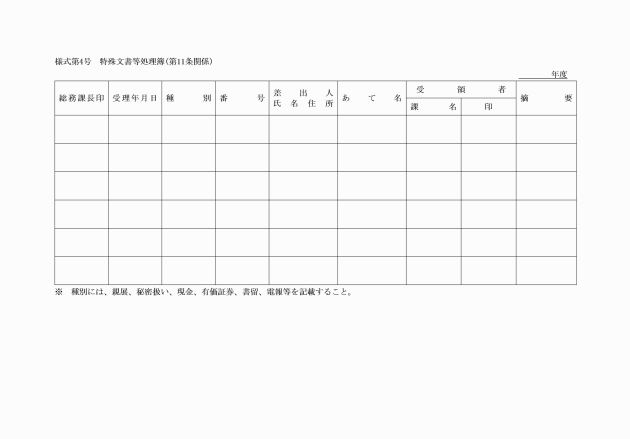

(1) 普通文書は、その余白に収受印(様式第3号)を押し、文書収受番号を記入して主管課長に交付すること。この場合において、普通文書の写しを文書収受番号順に記録したものを文書受付簿とし、主管課長の押印を得たのち総務課において保管すること。ただし、普通文書のうち軽易なものは、収受印を押して主管課長に交付することで足りる。

(2) 親展及び秘密扱いの文書は、開封せず特殊文書等処理簿(様式第4号)に記載し、名あて人に交付すること。

(3) 現金、有価証券、その他の金券を添えた文書は、特殊文書等処理簿に記載し、主管課長に交付するとともに受領印を徴すること。

(4) 書留文書及び小包は、特殊文書等処理簿に記載し、名あて人に交付すること。

(5) 訴訟、不服申立書及び入札書等到達の日時が権利の得喪にかかわると認められる文書は、第1号の規定による手続によるほか、その余白又は封筒に収受年月日及び時刻を記載し、直ちに主管課長に交付すること。

(6) 電報は、普通又は親展の区分に従い特殊文書等処理簿に記載のうえ、直ちに名あて人に交付すること。

(7) 個人あての郵便物については、町長あてのものは総務課長に、その他のものはそれぞれの名あて人に交付すること。ただし、その文書が公務に属するものであるときは、総務課に回付し、第1号の規定により処理すること。

(8) 収受印の日付は、収受した日とし、総務課長が特に認めた場合を除き、遡及してはならない。

(誤配付による文書)

第12条 課長は、交付を受けた文書でその主管に属しないと認めるものは、各課相互に転送することなく、理由を付して直ちに総務課長に返付しなければならない。

(収受手続を経ていない文書)

第13条 収受の手続を経ていない文書で、その手続を要するものを受けとった者は、これを総務課長に回付し、第11条の手続きを受けなければならない。

(重要な文書の事前閲覧)

第14条 課長は、収受文書で重要又は異例と認められるものは、回覧前に町長及び副町長の閲覧を経なければならない。

(送料未納又は不足の文書等の処理)

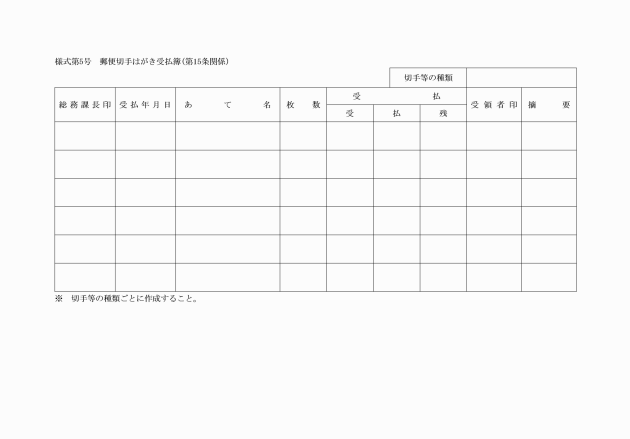

第15条 送料未納又は不足の文書及び小包は、総務課長が収受の必要があると認めるものに限り、郵便切手(はがき)受払簿(様式第5号)に所要事項を記載してその料金を支払い、これを収受するものとする。

(交付を受けた文書の処理)

第16条 課長は、文書の交付を受けたときは、自ら処理するもののほか、その処理方針を示し文書取扱責任者に交付しなければならない。

(回覧)

第17条 文書取扱責任者は、課長より交付された収受文書のうち当該文書に基づく起案を要しない文書については、課内に回覧し、回覧が終了したときは、速やかに当該文書を担当者に交付しなければならない。ただし、起案を要する文書については、直ちに担当者に交付しなければならない。

(勤務時間外の到達文書の収受)

第18条 勤務時間外に到達した文書は当直員が収受し、八郎潟町職員服務規程(平成10年規程第1号)の定めるところにより処理しなければならない。

(1) 証明書の発行に係わる申請書

(2) 施設の使用許可申請書

(3) 物品及び工事関係諸届書

(4) 前各号に定めるもののほか、総務課長が認めた申請書及び届書

2 戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づく届出書及び申請書には、第11条第1号の規定にかかわらず、この規程で定める収受印を押してはならない。

第3章 文書の作成

(起案の方法)

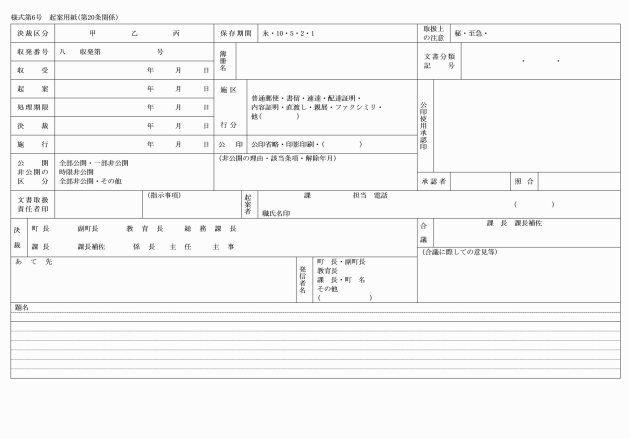

第20条 文書の起案は、起案用紙(様式第6号)を用い、別に定める公用文例により平易、明確に行わなければならない。

2 前項で定める起案は、1事案ごとに起案するものとし、2以上の事案で相互に関連のあるものについては、これを1事案とみなし、一の起案により処理することができる。ただし、一連の事案については、「2案、3案」等の順位を付けて処理することができる。

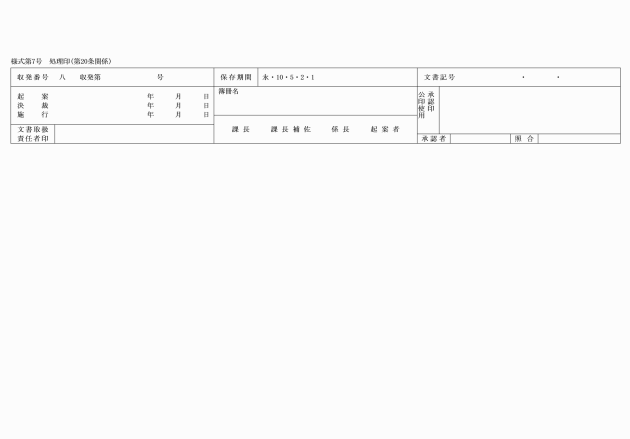

(1) 軽易な事案に関する文書又は常例的な文書 収受した文書又は施行する文書案に処理印(様式第7号)を押して起案すること。

(2) 別に定められた帳票を用いる定期報告等 当該帳票に処理印を押して起案すること。

(決裁区分等の表示)

第21条 起案者は、決裁区分、保存期間、簿冊等名、文書分類記号、公開非公開の区分、起案年月日及び起案者の所属職氏名を起案用紙の所定の欄に記入するとともに、取扱い上の注意、施行区分又は公印等の欄に該当する項目がある場合は、当該項目を表示しなければならない。

(1) 町長決裁のもの 甲

(2) 副町長決裁のもの 乙

(3) 課長決裁のもの 丙

(文書の施行者名)

第22条 町外へ発送する文書は、原則として町長名を用いるものとする。ただし、文書の性質又は内容により、特に必要がある場合は、決裁権限を有する者の職及び氏名又は町名を用いることができる。

2 庁内文書は、課長名を用いるものとする。ただし、職名のみを用い氏名等は省略することができる。

(文書の書式)

第23条 文書は、次に掲げるものを除くほか、左横書きとする。

(1) 条例、規則、訓令、告示、公告

(2) 法令の規定により縦書きと定められているもの

(3) 他の官公署が縦書きと定めているもの

(4) 祝辞、表彰状その他これに類するもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、総務課長が特に認めたもの

(関係文書の添付等)

第24条 起案文書には、起案の理由、事案の経過、根拠法令の抜粋、予算科目、経費等を明記するとともに、必要に応じて参考書類を添付しなければならない。

2 収受文書に基づいて処理した起案文書には、当該収受文書を添付しなければならない。

第4章 文書の回議及び決裁

(回議及び決裁)

第25条 起案文書は、八郎潟町事務決裁規程(平成10年規程第3号)に規定する当該事案等について決裁する権限を有する者まで回議し、その決裁を受けるものとする。

(回議中の訂正)

第26条 起案文書中の金額その他の重要な箇所を回議中に訂正した者は、その箇所に認印しなければならない。

(合議)

第27条 他の課に関係する事案についての起案文書は、課長の決裁を受けた後、関係する他の課長に合議しなければならない。

2 合議を受けた課長は、直ちに同意又は不同意の決定をするように努め、合議事項に関して異議があるときは、主管課長と協議し、なお協議が整わないときは、上司の決裁を受けるものとする。

3 合議に付された起案の趣旨が変更され、又は廃案となったときは、その旨を記載するとともに関係課長へ通知しなければならない。

(文書の審査)

第28条 文書取扱責任者は、課長の決裁を受ける前に、起案文書の形式、用字、用語、決裁区分、保存期間、文書分類及び公開非公開の区分等を審査し、その所定欄に認印しなければならない。

2 次の各号に掲げる起案文書は、副町長の決裁を受ける前に総務課長に回議し、八郎潟町法令審査会の審査を受けなければならない。

(1) 条例、規則、訓令、及び重要な告示等の制定並びに改廃に関するもの

(2) 訴訟、和解及び不服申し立てに関するもの

(3) 法令等の解釈に関するもの

(代決)

第29条 八郎潟町事務決裁規程の定めるところにより、代決の権限を有する者が代決したときは、押印した箇所の上部に「代」と朱書きしなければならない。この場合において、当該起案文書が後閲を受けなければならないものであるときは、「後閲」と朱書きするものとする。

(決裁済み文書の処理)

第30条 総務課長は、決裁が終了した起案文書(以下「原議」という。)のうち、町長及び副町長決裁の原議については、決裁年月日を記載のうえ起案者に交付しなければならない。ただし、議案に係る決裁済み文書又は条例、規則、訓令、告示、公告、要綱若しくは令達に係る決裁済み文書は、総務課で保管又は保存しなければならない。

2 課長決裁の原議については、文書取扱責任者が決裁年月日を記載のうえ、速やかに起案者に交付しなければならない。

3 起案者は、原議の所定欄に第10条で規定する文書の記号及び番号を記載しなければならない。ただし、表彰状等で文書の記号及び番号を記載することが適当でないと認められる文書については、この限りでない。

(施行の中止及び保留)

第31条 起案者は、決裁を受けた後、新たな事態が発生したことにより施行を中止し、又は保留しなければならないときは、新たにその旨を起案し、当該事案に係る原議を添えて決裁を受けなければならない。

(既決箱等)

第32条 総務課長は、文書を処理するため、決裁権者に既決箱及び未決箱を備え付けなければならない。

第5章 文書の浄書及び発送

(浄書及び照合)

第33条 文書の浄書は、主管課において行うものとする。

2 起案者は、浄書した文書と原議との照合を行うものとし、照合を終えたときは、原議の所定欄に認印しなければならない。

(施行年月日)

第34条 担当者は、文書を発送した日又は事案を処理した日を事案の施行年月日として、原議の所定欄に記載しなければならない。

(公印の押印)

第35条 文書を施行するときは、八郎潟町公印規則(昭和55年規則第7号)に定めるところにより、公印を押印しなければならない。ただし、軽易なものについては公印を省略することができる。

(文書等の発送)

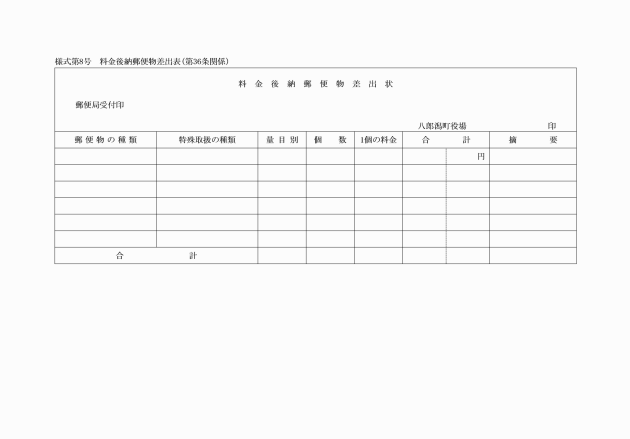

第36条 文書及び物品の発送は、総務課長が発送する。ただし、電子メール又はファクシミリにより発送する場合においてはこの限りではない。

2 郵送は、原則として料金後納の方法によらなければならない。この場合において、総務課長は、料金後納郵便物差出状(様式第8号)に必要な事項を記入し、これにより発送したものについては、毎月、前月分の郵便に係る料金を主管課長に通知するものとする。

3 文書及び物品の発送について急を要する場合は、総務課長に切手又ははがきを請求し、主管課において直接発送しなければならない。この場合において、総務課長は、郵便切手(はがき)受払簿に必要な事項を記載しなければならない。

(直渡し)

第37条 文書を名あて人等に直接渡すときは、原議の所定欄に直渡しである旨を表示しなければならない。

2 直渡しに係る文書が重要なものであるときは、当該文書の名あて人等が受領した旨を示す署名又は押印を受けなければならない。

第6章 文書の整理、保管及び保存

(文書の分類)

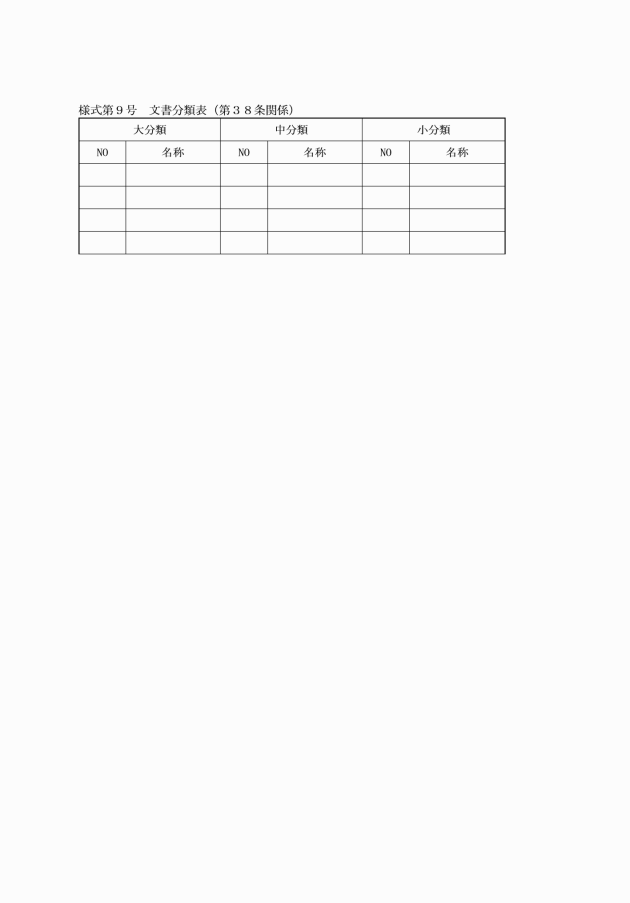

第38条 課長は、文書分類表(様式第9号)を作成し、文書を分類して管理しなければならない。

(文書の整理)

第39条 文書取扱責任者は、文書を作成又は取得した段階で当該文書の完結年度ごとに簿冊又はファイルに綴じ、保管文書台帳(様式第10号)に登録するものとする。ただし、暦年ごと又は数年度にわたって管理することが適当なものについては、この限りではない。

2 文書の完結年度は、当該文書の完結年月日の属する年度とする。ただし、4月1日から5月31日までの間において施行する前年度の出納に関する文書の完結年度については、当該文書の完結年月日の属する年度の前年度とする。

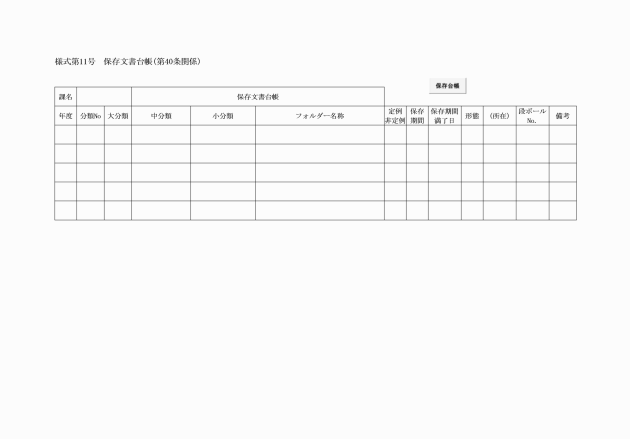

(文書の保存)

第40条 課長は、保管文書台帳に登録した文書のうち、旧八郎潟小学校校舎に設置する書庫に保存するものについては、保存文書台帳(様式第11号)に記載したうえ、書庫に整然と分類して整理し、必要に応じて直ちに取り出せるように保存しなければならない。

(文書の保存期間)

第41条 文書の保存期間の種別は、永年、10年、5年、2年又は1年とし、保管文書台帳及び保存文書台帳に記載する保存期間により簿冊及びファイルの保存期間を管理するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、法令に保存期間の定めのある文書及び時効が完成する間証拠として保存する必要がある文書の保存期間は、それぞれ法令に定める期間又は時効が完成するまでの期間とする。

(保存期間の起算日)

第42条 完結文書の保存期間の起算日は、当該完結文書が保管又は保存されている簿冊若しくはファイル中に綴じられている完結文書のうち、最も完結年度が遅い文書の完結年度の翌年度の4月1日とする。

第7章 文書の廃棄

(文書の廃棄)

第43条 保存期間を経過した文書は主管課長が文書取扱責任者と協議のうえ廃棄するものとする。ただし、主管課長が必要と認める場合は、文書取扱責任者と協議のうえ保存期間を延長し、又は変更することができる。

2 文書を廃棄する場合において、秘密を要する文書及び他に転用のおそれのある文書は、焼却、切断等の措置を行い廃棄しなければならない。

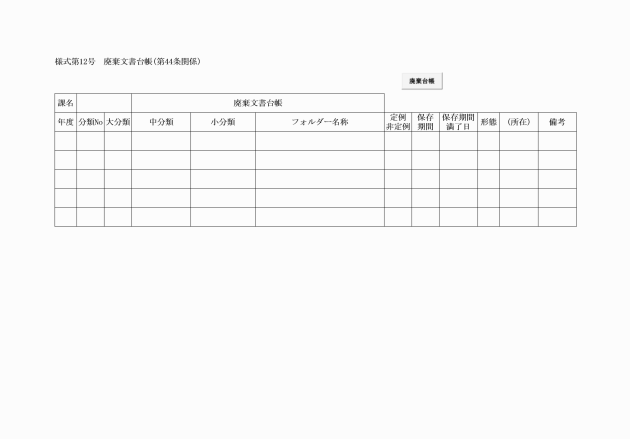

(廃棄文書台帳の記帳)

第44条 廃棄する文書の主管課長は、文書を廃棄したときは、廃棄文書台帳(様式第12号)にその旨を記載しなければならない。

第8章 補則

(書庫の管理)

第45条 書庫は常に清潔に保ち、湿気、虫害を防ぐとともに紛失、火災、盗難等の予防の措置をとらなければならない。

(委任規定)

第46条 この規程に定めるもののほか、文書の管理に関し必要な事項は、別に定める。

附則

1 この規程は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

2 この規程による保存期間の規定は、この規定の適用の日以降に定められる文書等の保存期間について適用し、施行日前に定められた行政文書等の保存期間については、なお従前の例による。